カーボンプリプレグを真空整形する下準備のまとめページです。

ちなみにここら辺の画像のフォトアルバムはこちら

2007/01/26

2007/01/25

真空引き手順解説4 (バキュームバッグ2)

ちょいとサボってしまいましたが再開です。

真空を引いていき、空気が漏れている場所がないか探します(大抵どこかにあります)。グイグイ押したり、シールテープを追加したりして空気漏れを止めます。

耳が良い人がいないと厳しいかなぁー。

真空を引いていくのですが、バッグの皺はフランジの角などの突っ張りやすいところにもって行きます。

少し引いた状態でやるとやりやすいかも。

広い面にはなるべく皺を作らずに角に集めるようにするとバッグを有効に使えます。

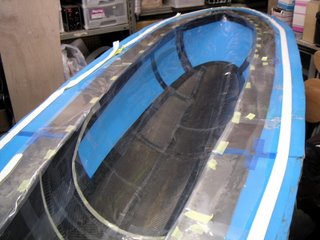

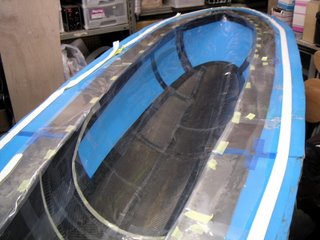

引けたところ。積層厚が違う部分がくっきり分かるくらい引けてますね。

でも真空度を確認するためにはバキュームゲージがあると安心です。

これくらい引けてればOKでしょう。

空気の抜き口はこんな感じです。

…と、今回は画像でごまかしました(笑)

というわけで真空引き手順解説は完!

真空を引いていき、空気が漏れている場所がないか探します(大抵どこかにあります)。グイグイ押したり、シールテープを追加したりして空気漏れを止めます。

耳が良い人がいないと厳しいかなぁー。

真空を引いていくのですが、バッグの皺はフランジの角などの突っ張りやすいところにもって行きます。

少し引いた状態でやるとやりやすいかも。

広い面にはなるべく皺を作らずに角に集めるようにするとバッグを有効に使えます。

引けたところ。積層厚が違う部分がくっきり分かるくらい引けてますね。

でも真空度を確認するためにはバキュームゲージがあると安心です。

これくらい引けてればOKでしょう。

空気の抜き口はこんな感じです。

…と、今回は画像でごまかしました(笑)

というわけで真空引き手順解説は完!

2007/01/11

真空引き手順解説4 (バキュームバッグ1)

最後の工程のバキュームバッグです。

このフィルムは延びないと考えたほうが良いので、ツッパリなどに慎重になる必要があります。

材料の切り出し

型の深さなども考えて十分な長さを確保します。メジャーなどで測っておくと安心です。

長さ方向は調節できますが幅方向は調整不可のため、心配だったら継いでしまったほうが安心かなとおもいます。

長辺はダーツ( ※1)はバキューム入り口の一箇所程度で、前後のRが付きはじめる手前まで一気に貼ります。

バッグはシールテープ分位はみ出せばOKです。

短辺もセンターをあわせて仮固定して、そこから左右になるべくバッグを有効に使えるようにダーツを付けていきます。

ダーツの作り方は後述。

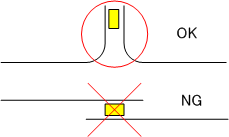

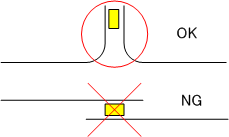

説明しづらいので下の画像を見てイメージしてください。

(完成状態ですが・・・)

真ん中に一箇所、そこから左右に4箇所ほどダーツがあります。

なお、今回はちょっとバッグの長さを切り間違ってしまったので継いであります。

継ぐ場合は、つぎのようにします。

黄色いのはシールテープです。

そして、シールテープを十分に製品面から立ち上げておきます。

そして、シールテープを十分に製品面から立ち上げておきます。

こうすることで真空にしていったときに、つままれた部分が両側から大気圧で押されるようにすることでバッグが引っ張られて継ぎ目がはがれるのを防ぎます。

エアの抜き口はブリーザーをグルグルに巻きつけたホースをシール面から仕込みます。

これをダーツの途中に差し込んでおきます。

ダーツの作り方

なんか海外のマニュアルみたいになっちゃった(笑)

一応文章で説明すると…

まあやれば分かります(笑)

※1

”ダーツ”はGHクラフト用語

本来の意味からすると”タック”のほうが合ってる気がします。

このフィルムは延びないと考えたほうが良いので、ツッパリなどに慎重になる必要があります。

材料の切り出し

型の深さなども考えて十分な長さを確保します。メジャーなどで測っておくと安心です。

長さ方向は調節できますが幅方向は調整不可のため、心配だったら継いでしまったほうが安心かなとおもいます。

長辺はダーツ( ※1)はバキューム入り口の一箇所程度で、前後のRが付きはじめる手前まで一気に貼ります。

バッグはシールテープ分位はみ出せばOKです。

短辺もセンターをあわせて仮固定して、そこから左右になるべくバッグを有効に使えるようにダーツを付けていきます。

ダーツの作り方は後述。

説明しづらいので下の画像を見てイメージしてください。

(完成状態ですが・・・)

真ん中に一箇所、そこから左右に4箇所ほどダーツがあります。

なお、今回はちょっとバッグの長さを切り間違ってしまったので継いであります。

継ぐ場合は、つぎのようにします。

黄色いのはシールテープです。

そして、シールテープを十分に製品面から立ち上げておきます。

そして、シールテープを十分に製品面から立ち上げておきます。こうすることで真空にしていったときに、つままれた部分が両側から大気圧で押されるようにすることでバッグが引っ張られて継ぎ目がはがれるのを防ぎます。

エアの抜き口はブリーザーをグルグルに巻きつけたホースをシール面から仕込みます。

これをダーツの途中に差し込んでおきます。

ダーツの作り方

なんか海外のマニュアルみたいになっちゃった(笑)

一応文章で説明すると…

まあやれば分かります(笑)

※1

”ダーツ”はGHクラフト用語

本来の意味からすると”タック”のほうが合ってる気がします。

2007/01/08

真空引き手順解説3 (ブリーザー)

お次はブリーザーです。

ブリザークロスは伸びますので、ツッパリなどにはあまり神経質にならなくて大丈夫です。

重なりが多いと圧力が掛かりづらくなる”らしい”ので製品面にはなるべく重なり代を少なくします。

では手順です。

製品の中心からブリーザーをあてがい、しわを取って伸ばしていきます。

製品の中心からブリーザーをあてがい、しわを取って伸ばしていきます。

余った部分はフランジの外に垂らしておきます。

こんなもんかなぁ?というところで…

一旦ブリーザーをどけてスプレーのりを吹きます。(製品のほうに)

そしてブリーザーを戻して位置決めをします。

反対側も同じようにして、ラップ代は20mm弱?という感じにします。

それで、フランジ面からはみ出しているブリーザーを巻いて(大きな)空気の通り道を作ります。

当然シールテープの内側に収めます。

ブリーザーは伸びますので少しくらい突っ張っていても大丈夫です。

また、少しくらいの隙間も問題ないです。

ブリザークロスは伸びますので、ツッパリなどにはあまり神経質にならなくて大丈夫です。

重なりが多いと圧力が掛かりづらくなる”らしい”ので製品面にはなるべく重なり代を少なくします。

では手順です。

製品の中心からブリーザーをあてがい、しわを取って伸ばしていきます。

製品の中心からブリーザーをあてがい、しわを取って伸ばしていきます。余った部分はフランジの外に垂らしておきます。

こんなもんかなぁ?というところで…

一旦ブリーザーをどけてスプレーのりを吹きます。(製品のほうに)

そしてブリーザーを戻して位置決めをします。

反対側も同じようにして、ラップ代は20mm弱?という感じにします。

それで、フランジ面からはみ出しているブリーザーを巻いて(大きな)空気の通り道を作ります。

当然シールテープの内側に収めます。

ブリーザーは伸びますので少しくらい突っ張っていても大丈夫です。

また、少しくらいの隙間も問題ないです。

真空引き手順解説2 (リリースフィルム)

リリースフィルムを貼り付けていきます。

リリースフィルムにスプレー糊(3Mのスプレーのり55など)を軽く吹いて製品に貼り付けていきます。

小さめのピースをパッチワークのように貼っていくと楽です。

注意しなければならないポイントは、リリースフィルムは伸びませんので、型の角などを一枚で貼ると、面と面が先に固定されてしまい、角に隙間が残ってしまいます。

ですので、リリースフィルムを片面づつに貼り付けていき、ほかの面に沿うほうの端は自由に動くようにしておき、角で互いをオーバーラップさせる感じにします(オーバーラップ量はあまり多くないほうがよい)。

フランジ面のリリースフィルムはフランジ幅(鉄板の幅)より広く、折り返しても製品のフランジの角まで届かないような幅で貼り付けます。(理由は前述のとおり)

するとこんな感じになります。

張り忘れているところがないか確かめてリリースフィルムは完了です。

tips:

張り込みしづらいフランジ面や、尻尾の先は鉄板フランジを乗せる前にリリースフィルムを貼ると作業がしやすいです。

リリースフィルムにスプレー糊(3Mのスプレーのり55など)を軽く吹いて製品に貼り付けていきます。

小さめのピースをパッチワークのように貼っていくと楽です。

注意しなければならないポイントは、リリースフィルムは伸びませんので、型の角などを一枚で貼ると、面と面が先に固定されてしまい、角に隙間が残ってしまいます。

ですので、リリースフィルムを片面づつに貼り付けていき、ほかの面に沿うほうの端は自由に動くようにしておき、角で互いをオーバーラップさせる感じにします(オーバーラップ量はあまり多くないほうがよい)。

フランジ面のリリースフィルムはフランジ幅(鉄板の幅)より広く、折り返しても製品のフランジの角まで届かないような幅で貼り付けます。(理由は前述のとおり)

するとこんな感じになります。

張り忘れているところがないか確かめてリリースフィルムは完了です。

tips:

張り込みしづらいフランジ面や、尻尾の先は鉄板フランジを乗せる前にリリースフィルムを貼ると作業がしやすいです。

真空引き手順解説1 (作業準備)

積層…というかバッキングの手順紹介をします。

プリプレグであれば、意外と積層は何とかなっちゃいますが、真空引きのバッキングはちょっとノウハウがいる感じですね。

積層がほぼ終わった状態。

あとは、製品のフランジとなるところを内側に折り込んで、フランジの型となる鉄板を置いてフランジを整形すれば積層は完成…という状態です。

で、ここまで(製品のフランジ成型まで)終わったら。

事前準備:

フランジのシールテープを貼り付ける場所をアセトンなどで拭きます。

ゴミやなにかが製品上にないかを確かめましょう。

そしてシールテープを貼り付けます。

剥離紙は剥がさないで、そのままにしておきます。

#って…書きましたが、手順2のリリースフィルム貼りとフランジ作りは同時進行で行いましたので写真に矛盾がありますが、まあ、そこら辺はご容赦を。

プリプレグであれば、意外と積層は何とかなっちゃいますが、真空引きのバッキングはちょっとノウハウがいる感じですね。

積層がほぼ終わった状態。

あとは、製品のフランジとなるところを内側に折り込んで、フランジの型となる鉄板を置いてフランジを整形すれば積層は完成…という状態です。

で、ここまで(製品のフランジ成型まで)終わったら。

事前準備:

フランジのシールテープを貼り付ける場所をアセトンなどで拭きます。

ゴミやなにかが製品上にないかを確かめましょう。

そしてシールテープを貼り付けます。

剥離紙は剥がさないで、そのままにしておきます。

#って…書きましたが、手順2のリリースフィルム貼りとフランジ作りは同時進行で行いましたので写真に矛盾がありますが、まあ、そこら辺はご容赦を。

2007/01/06

きりたんぽ

カーボンきりたんぽ。秋田にはまだ早いか・・・

ホイールの端材がきりたんぽに化けました。

~上手なカーボンきりたんぽの作り方~

1.アルミのパイプを綺麗に磨き上げ、ケムリースにて離処理

線膨張の大きいアルミは、内圧がかかりやすく良いです。カーボンの線膨張が4~5.鉄やGFRPが10~11.アルミは23と鉄の倍伸びます (×10^-6/℃)

2.カーボンを巻き巻き

なるべくしっかり巻きつけます。凸形状にカーボンを沿わせるときは、しっかり押さえつけないと、しわになりやすいです。逆に凹形状は突っ張りやすいので、どちらにせよプリプレグで積層するときは、型にしっかりなじませてあげる必要があります。

3.ヒートシュリンクテープを細かいピッチで2回ぐらい巻き巻き縛り上げます

熱によって収縮するテープを使い、アルミの膨張+テープの収縮によって カーボンに圧力がかかり、バキュームをかけなくても成型可能です。

4.家庭のオーブンに入れて加温

良い子はおかあさんに断りを得て。悪い子は留守の時にやりましょう。

5.脱型

アルミが冷えて、元の大きさに戻ったら、カーボンとの線膨張差で隙間が開き、抜き勾配がなくても、アルミの下処理と離処理さえしっかりやっていれば抜けます。

釣竿やゴルフシャフト、バイクのカーボンサイレンサーなどはこうやって作られます。プリプレグの成型入門には良い教材かと思います。

ホイールの端材がきりたんぽに化けました。

~上手なカーボンきりたんぽの作り方~

1.アルミのパイプを綺麗に磨き上げ、ケムリースにて離処理

線膨張の大きいアルミは、内圧がかかりやすく良いです。カーボンの線膨張が4~5.鉄やGFRPが10~11.アルミは23と鉄の倍伸びます (×10^-6/℃)

2.カーボンを巻き巻き

なるべくしっかり巻きつけます。凸形状にカーボンを沿わせるときは、しっかり押さえつけないと、しわになりやすいです。逆に凹形状は突っ張りやすいので、どちらにせよプリプレグで積層するときは、型にしっかりなじませてあげる必要があります。

3.ヒートシュリンクテープを細かいピッチで2回ぐらい巻き巻き縛り上げます

熱によって収縮するテープを使い、アルミの膨張+テープの収縮によって カーボンに圧力がかかり、バキュームをかけなくても成型可能です。

4.家庭のオーブンに入れて加温

良い子はおかあさんに断りを得て。悪い子は留守の時にやりましょう。

5.脱型

アルミが冷えて、元の大きさに戻ったら、カーボンとの線膨張差で隙間が開き、抜き勾配がなくても、アルミの下処理と離処理さえしっかりやっていれば抜けます。

釣竿やゴルフシャフト、バイクのカーボンサイレンサーなどはこうやって作られます。プリプレグの成型入門には良い教材かと思います。

2007/01/01

あけましておめでとうございます

登録:

コメント (Atom)